猪皮炖茅根 适用于毒热郁营 热迫血溢型血小板减少

◎猪皮炖茅根【原料】 猪皮、白茅根、冰糖【做法】 猪皮 500 克,白茅根 60 克,冰糖适量。将猪皮去毛洗净,加入煎好的白茅根水炖至...

养生的原则

国学大师季羡林曾经说过:天人合一是中国文化的最高境界。天行四时,四气分八节,再分为二十四节气,所以说节气代表的就是“天行之道”。天行有时,天道循环,万事万物受制于天,而人是万物之灵长,毫无疑问,节气对人的生命也起着至关重要的作用,这就是天人合一。我们中国先贤们在这方面的智慧,也是独一无二、举世无双的。没有哪种文化,也没有哪种医学,像我们的中医这样,注重天人相应的关系,提倡天人合的养生之道。

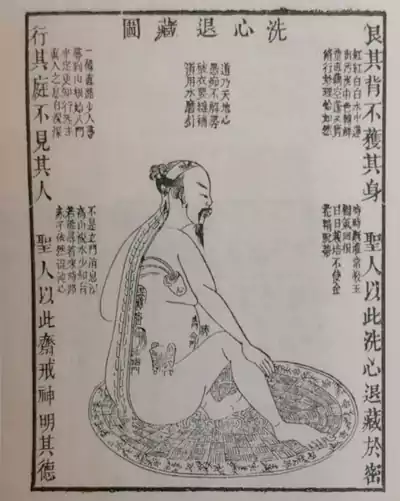

洗心退藏图-中国道家古图

中国古代的诸多传统之中,在今天仍然被广泛运用的,似乎只有两个,一是二十四节气;二是中医。节气与中医,可以看成是传统文化的“活化石”。二者之间,如影相随。气乃天道,医乃人道,天人一体,相应相合。就像《黄帝内经》所说的:人以天地之气生,四时之法成。人的生命与大地上其他生命一样,都要遵循节气的法则。

也许很多人儿时的记忆里,冬至那一天,是一个极为特别的日子。那一天,家里的祖父叔伯们,会聚在一起,吃一顿红焖狗肉。狗肉的香气在冬日的清冷中飘荡在堂屋里,惹得孩子们口水长流。但没成家的男孩们却是吃不得的,老人们会拿起筷子赶走馋得忍不住要偷吃的孩子们:狗肉是大补的,小孩子吃了要流鼻血的!后来,待到长大了,老人才会告诉你,狗肉是壮阳的,而且属于血肉有情之品,是补品当中最有效的一种,吃了可以补肾壮阳。至于为什么是在冬至那天吃呢?那是因为老话说“冬至一阳生”,这时吃了,效果是加倍地好!

针灸穴位图-18世纪绘画针灸是广为人知的传统中医疗法 这幅图展示了多个控制心脏疾病和性器官疾病的穴位

节气、阳气、肾气,这些神秘的名词,仿佛有着某种神秘的力量,让人回味不已,兴叹不休。冬至这一天,南方吃狗肉,北方吃羊肉,都是为了一个目的-壮阳。冬至这一天,天地阴阳之气到了一个转换的枢机,阴气极盛而转弱,阳气极弱而转强,这就是“冬至一阳生”,也称“子时一阳生”,因为冬至在一年当中,就是一个阳气始生的“子时”。所以,冬至是一个关键的时刻,尤其对于男人而言,阳气就是肾火之气。所以,要补肾壮阳。这种朴素的理论,一点也不难理解。

天地有阴阳,人身有精血,天地有五行,人身有五脏。天与人之间,竟是有着某种天然的联系。这就是中医学的奇妙之处。

中医是一种自然医学,无论是治病,还是养生,遵守的是同一个原则:天人相应。

关于天人相应,《淮南子·精神训》里有非常清晰的描述:“夫精神者,所受于天也;而形体者,所禀于地也。”“故头之圆也象天,足之方也象地。天有四时、五行、九解、三百六十六日,人亦有四支、五藏、九窍、三百六十六节。天有风雨寒暑,人亦有取与喜怒。故胆为云,肺为气,肝为风,肾为雨,脾为雷,以与天地相参也,而心为之主。是故耳目者,日月也;血气者,风雨也。”

这种天人相应的学说,以今天的眼光来看,很显然有牵强附会之处,但它却是中医学的基本理论与指导方法。不仅是生理病理,就是治病用药,也离不开它。成书于东汉时期的《黄帝内经》,正是继承了《淮南子》的学说,而加以发扬,运用于医学之中。

《黄帝内经》是中医学的经典,是理念之基础。但《黄帝内经》一开篇说的不是治病,而是养生。由此可见,中医与养生,本来就是一脉相承,不可分离的。《黄帝内经》的第一篇叫《上古天真论》,开篇便说:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。”

所谓“知道”,便是“知天道”,天道之秘,在于阴阳气机的盈虚消长,它以术数的原则表现出来,所以人只要能够“法于阴阳,和于术数”,饮食有节,起居有常,便能长寿,“度百岁乃去”。

所以养生的基本原则,就是顺应自然,顺时而动,法于阴阳,和于术数。也就是说,要与天地阴阳之气相和,而二十四节气,正是天地阴阳之气变化的表征。明白了这一点,便理解了养生的原则。

有趣的是,《黄帝内经》把长寿之人分为四种:真人、至人、圣人、贤人。这四种人长生的秘诀就是天人合一的基本原则,比如真人能够“提挈天地,把握阴阳”,至人则能够“和于阴阳,调于四时”,圣人则能够“处天地之和,从八风之理”,而贤人则能够“逆从阴阳,分别四时”,毫无例外地都提出了要顺应天时,和于四季八风,这是中医养生之道的最高指导原则。

其实,现代生物学早就有生物节律的学说,像我们熟知的人体的生物钟,冥冥之中似乎有一把钥匙在上紧发条,让生命产生周而复始的节律现象,这把钥匙,正是大自然的规律——节气。掌握了这一规律,便能“宇宙在乎手,万化生乎身”,成为得道的“真人”,也就是长寿之人。