痔疮中药秘方

配方及用法:麝香0.15克、马钱子7.5克、冰片、铜绿、白矾各1.5克。将麝香、灸马钱子、铜绿、白矾分别在研钵内反复研成细面,混合后将冰片轻研,制好后装瓶备用。痔疮犯时取少...

中国的第五大发明 二十四节气

入选非遗的二十四节气

2016年,我国的“二十四节气”入选联合国人类非物质文化遗产名录。它是中国人特有的时间知识体系,千百年来逐渐发展并被应用于日常生活,指导人们了解天象和气温变化,指导农事生产,影响人们生活的方方面面。

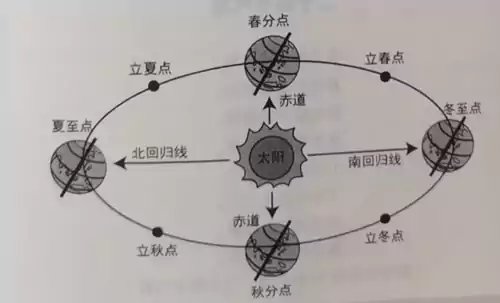

二十四节气起源于黄河流域,早在春秋战国时期,我国就已经能用土圭(在平面上竖一根杆子)来测量正午太阳影子的长短,确定冬至、夏至、春分、秋分四个节气。随着不断地总结与发展,人们对节气的认识越来越丰富和科学,到了秦汉时代,二十四节气基本确立。公元前104年,由邓平等人制定的《太初历》不仅正式将二十四节气收入历法中,还确定了二十四节气的天文位置及其对农业生产的指导意义。

一年有四季二十四节气,这些节气都是怎么分的呢?其中,春季有6个节气,分别是立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨;夏季有6个节气,分别是立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑;秋季有6个节气,分别是立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降;冬季有6个节气,分别是立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

从天文学角度来说,二十四节气是根据太阳的运行轨迹来划分的。太阳从黄经零度起,沿黄经每运行15°即为一个节气。每年运行一周,共360°,分为二十四个节气,每月2个。二十四节气反映了太阳在一年中的运动规律,所以节气在现行的公历中日期基本固定,上半年一般在6日、21日,下半年在8日、23日,前后相差一两天。

二十四节气的特点

仔细研究二十四节气的名称,就会发现它们具有如下特点:

反映季节变化:二十四节气中,立春、春分、立夏、夏至、立秋、分、立冬和冬至8个节气将一年分为四个季节,其中春分、秋分、夏、冬至是太阳高度变化的转折点,也是季节由始转深的标志。需要注意是,立春、立夏、立秋、立冬虽然是从天文上划分的,但有很强的地或性,比如立春节气,我国长江以南地区温度已经普遍回升,开始进入春季;而东北地区仍旧冰天雪地,还没有走出寒冬。

反映温度变化:小暑、大暑、处暑、小寒和大寒5个节气反映了一年不同时期的寒暑程度及气温的变化。比如处暑,就是出暑,意味着炎热的夏天即将过去,凉爽的秋天就要来临。

反映气候特征:雨水、谷雨、小雪、大雪4个节气反映了降雨、降雪的时间和强度;白露、寒露、霜降表明水汽凝结、凝霜等现象以及温度逐渐下降的过程和程度。

反映自然物候:惊蛰、清明反映自然物候现象,尤其是惊蛰,表示天上的初雷和地下蛰虫的复苏,向天地万物通报春回大地的信息。

二十四节气歌

春雨惊春清谷天,

夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,

冬雪雪冬小大寒。

上半年逢六二一,

下半年逢八二三。

每月两节日期定,

最多相差一二天。

(新华字典第11版附录:二十四节气歌)

关于二十四节气歌,流传着许多版本,这是我们最熟悉的一个。

二十四节气与七十二候

每个节气前后相隔15天,而我们又把每5天称为“一候”,“三候”为一个节气,二十四个节气共七十二候,每一候均以一种物候现象作代表,反映了当时的气候特征和特殊现象。其中植物候应有植物的幼芽萌动、开花、结实等;动物候应有动物的始、始鸣、交配、迁徙等;非生物候应有始冻、解冻、雷始发声等。七十二候候应的依次变化,反映了一

年中气候变化的一般情况。虽然有些物候活动描述不是十分准确,不够科学,但对于了解古代气候和变迁仍具有参考价值。